自分の住むまち、生まれたまちのことって、案外知らないもの。まちのあちこちに歴史を記す石碑があったり、偉人の功績を称える記念館はあるものの、当たり前すぎて気に留めていなかったり。でもよくよく見えていないだけで、三重という土地にはたくさんの魅力あふれる物語が詰まっているのではないでしょうか。

そこで、三重県のまちのことをよく知る方たちに、教科書や資料では見えてこないリアルなまちの出来事をお聞きし、さまざまな角度から三重の魅力を探して行きます。何の変哲もなく見える、私たちのまち。でも深く深く掘り下げていくと、そこには思わず驚くような事実が見えてくるに違いありません。

名張市の中心部にありながら、古い町並みが残る旧町。かつては大阪・奈良方面と伊勢を結ぶ初瀬(はせ)街道の宿場町として栄え、現在も新旧さまざまなお店が並びます。

今回は、旧町にあるコワーキングスペース「FLAT BASE」の野山さん・北森さんのナビゲートで町歩きをしながら、いろいろなお店の方にお話を伺いました。

編むこと以外の楽しみも見つかる「サワ毛糸店」

近鉄大阪線・名張駅から南に500mほど進んだ場所にある「上本町サンロード商店街」。そこで手芸用品を販売するほか、編み物の講師としても活動する「サワ毛糸店」の店主・澤まり子さんに商店街やお店のことを教えていただきました。

「この通りには、八百屋さんも、肉屋さんも、お魚屋さんも、日用品のお店もありました。商店街の中に30軒くらいのお店があって何でも揃ったから、スーパーも行かなくていいっていうぐらいの状況。私が高校の時にはもうこのお店があって、芯地とかボタンとかが全部揃ってるお店だったので、それを買いに来た記憶もある」

店内を見回すと、色とりどりの毛糸やボタンなどがずらりと並んでいます。現在の手芸用品店としての業態は戦後からで、もともとは醤油店や不動産店を営んでいたんだとか。手芸用品を扱うようになった理由を尋ねてみると、「(先代の)おじいさんが女好きだったんとちゃいますか?(笑)」と冗談めかして笑っていました。

「戦後で物がないから、パンストとか女性の欲しいものを大阪から仕入れて売ったとか、そういうところから始まったんじゃないかな。私がお嫁に来た時は隣の店舗まで全部うちのお店で、こっち側には毛糸と手芸用品を、向こう側には普通のスーツであったりとか、ニットセーターであったりとかを置いてたんです」

4、50年前は毎月1日が「サワ毛糸店」の売り出し日で、開店後は昼休憩の隙もないくらい忙しかったそう。理由として、編み物や毛糸の存在が今よりももっと身近だったからだと澤さんは話します。そのエピソードの1つとして、当時の出産祝いについて教えてくれました。

「『赤ちゃんが生まれました』って聞いたら、お祝いにお金と一緒に必ず毛糸を渡して。ケープ編んだりとか、そういう手作りが流行ってる時代。手編みは生活に密着してたんちゃう? 絶対誰もが編んでたんと違うんかな」

取材中、お店の奥から楽しそうな「すごい、すごい」という声が聞こえてきました。

声のする方を覗いてみると、若い女性客の手のひらには1つのボタンが。来店中にコートのボタンが外れてしまったため、澤さんのお店に数あるボタンの中から気に入ったものを選んで、隣のリフォーム店で付け替えてもらう予定だそう。ボタンは1つ200円。1000円ほどのリメイクで、世界に1つのコートが生まれます。コートの持ち主はもちろん、澤さんもニコニコと嬉しそうです。

「私はもともと商売の子じゃないけど、人が好きやな。いくつになってもうちで買ってくださるおばあちゃんがいらっしゃったりとか、商店街に人がいるのを見てるだけでも嬉しい。若い人や子どもだちも、この商店街を通ってくれたらな」

1852年創業、変わらない栗羊羹の味を守り続ける「大和屋」

続いて訪れたのは、1852年から栗羊羹を作り続ける「大和屋」。のれんをくぐり、お店の中に入ると、ほのかに炭のような香りを感じました。そのことを伝えると、5代目・藤井善子さんがさっそく教えてくれました。

「今、裏であんこができあがってきてるので、それの匂いと炭の匂いが混じってる」

「大和屋」の羊羹作りでは、機械を使わず、昔と同様にかまどを使ってあんこを炊いてます。すべてが手作業で作られる羊羹は、1日に作ることができるのはひと鍋のみ。羊羹だけでなく、包装に使う巻き簾も、包みを留める檜のひもも、1つずつ手作業で巻かれています。

昔ながらなのは店舗も同様で、建物も昔のまま。さらに周囲を見回すと、お店の中にはレトロな調度がたくさん。その中で、美しい絵柄が彫られた木型が目に入ります。

「名張・上野の青山町では『おしもん』って言うんですけど、落雁みたいなもんです。結婚式とか棟上げとか、このへんやったら、20年に1回の神社の御造営。あの時に、箱に入れるんじゃなくて、黒塗りの盆にぽんと載せて飾る。お祝いごとだけじゃなくて、仏ごとでも使うんですよ」

何気なく飾られていたように見えた木型は、実は110年以上前のもの。絵柄だけでなく、彫り自体も角が立っていて美しく、かつてはどこからか噂を聞きつけた金沢の和菓子屋さんが、わざわざ譲ってほしいと「大和屋」を訪問してきたんだとか。「ほんでうちの鯛は、誰かに言わしたら『しっぽがピシッと上向いてるから良い』んだって。縁起が良いから」

3代目は「おしもん」の技術を持つ職人で、幼少期の藤井さんは手伝いをしたことがあるそう。

「小さい時に、この鯛の目を入れさしてもうたことある。黒いゴマをすって、きれいに入れたと思うんやけど、ひっくり返して見るとなんか垂れ目になってたりとか、なんか収まってないねん。でも、おじいちゃまたちはどんなにしてもみんな同じように仕上がるのよ。その時はなんも思わへんかったけど、今思うとすごいなって思うよ」

3代目までは栗羊羹や「おしもん」のほか、饅頭などいろいろな和菓子を作っていましたが、4代目以降は本格的に栗羊羹の店に。そして、大和屋が栗羊羹の店として長く地元で愛されてきたのは、名張の文化にも関連しています。

「名張では、昔、お嫁さんをもらいに行く時に羊羹とお酒を付けていったんです。めでたいことなんで、羊羹は切れ目入れやんと大きいままで持っていくんですよ。羊羹は一生懸命時間をかけて練るので、『ご両家のご縁が練り固まりますように』っていう意味で。それにお酒を1本だけお付けになるんです。『一生(1升)ご縁がありますように』っていう」

昔から変わらない素材、道具、手法で、先代からの味を守り続ける藤井さん。しかし人間が作るからこそ、ブレずに変わらない方が難しい……。それはごまかしがきかないからだ、と話します。

「『おいしいね』って言われるよりも、『お母さんと一緒やね』とか『昔と同じ味やな』って言われるのがいちばん嬉しいです」

「自分のとこの商売が好きなんでね。商売してたらいろんな人に会えるし、楽しいことがいっぱいある。

好きじゃないと、やっぱり続けるのってなかなか難しいと思います。朝も早いし、はっきり言ってしんどいから。それでもね、好きやったらできるんです」

優しい料理と酒、大将が迎える「まつ房」

夕方になって訪れたのは、宇流冨志禰神社 一の鳥居の近くにある居酒屋「まつ房」。暖かい光が灯る店内で、大将が優しく迎えてくれました。

実は、大将は「まつ房」の2代目店主だといいます。大将が「まつ房」の厨房に立つようになったのは昭和61年のこと。それまでは、トラックの運転手として北陸や東北へ材木を運び、近所にある「まつ房」へ客として飲みに来ていたのだとか。

「たまたま私がトラックを乗り換えないといけなくなった時に、ちょうど先代がここを辞めて桔梗が丘へ帰るって言うさかいに、手を挙げた。次のトラックを買うお金を、こっちに回したらいいかなって」

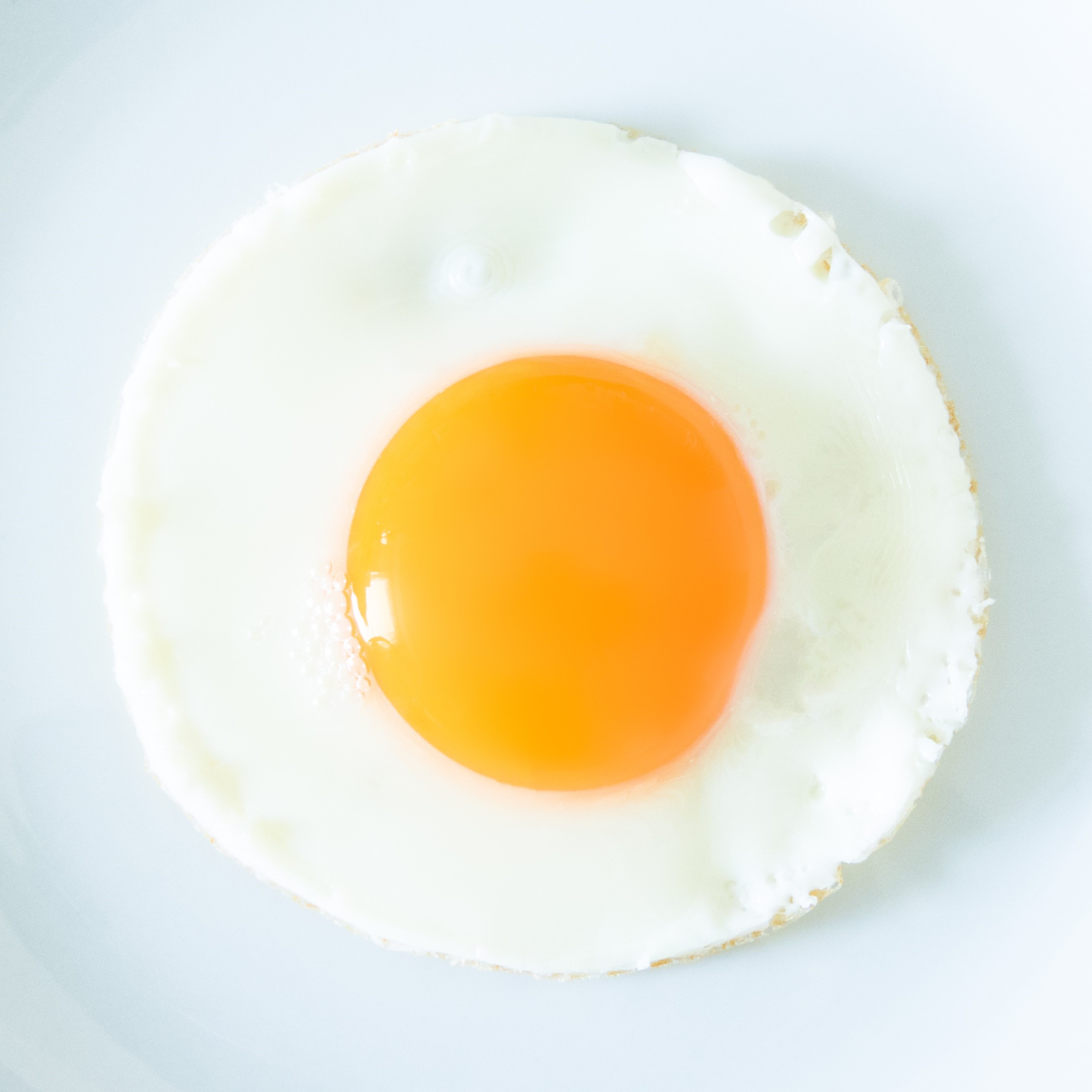

「食べ物が好き」だという大将は、子どもの頃、自宅で自分が食べたいものを作って家族と一緒に食べたのが料理に対する原体験。その頃から、「どうしたらよりおいしくなるか」を考えていたそうです。

定番の食材で作れる酒肴以外にはメニューのない「まつ房」。最初に苦手なものがないかを確認された後は、程よいタイミングで次々と料理が出てきます。カウンターの横にはおでん鍋があり、年中提供されています。

客の箸の進むスピードとお腹の満たされ具合に合わせて登場してくる料理たちからは、調理と提供の仕方に大将の仕事へのこだわりと優しさが垣間見えます。

「例えばセコガニやったら、身をみんなほじくっておいて、甲殻に盛って、それを提供する。ほんだら食べる人は手も口も汚れない。やっぱりそこは私の仕事や」

そう話しながらゴマをする大将の手元には、山椒の木のすりこぎ棒が握られています。するたびに木がわずかに削られ、山椒の香りが料理を引き立てるそう。風味豊かなりんごの白和えは、シンプルな食材で構成されていますが手仕事が光ります。

30年以上「まつ房」を開いていて、多くの出会いがあったという大将。これまでを振り返りっている時の表情は、とてもやわらかいものでした。

「この仕事をさしてもうて、『ああ、人っていいもんやな』『年いくのも満更でもないな』って思ってる。人間は丸くなるし、やっぱりトゲはなくなってくるね。それから、やっぱり笑顔は必需品やな」

変わりゆく「まち」の、いびつさが愛しい

今回ご紹介したのは、いずれも古くからあるお店たち。店舗は変わらず同じ場所にありながら、人が関わり合うことで「まち」は有機的に変化していきます。

その変化の中には、どの場所にも人との関わりを楽しむ人の姿がありました。

さまざまな人と、その営みで構成される「まち」。だからこそ手作りのようにいびつかもしれないけれど、それが愛おしいと感じます。

totutotu副編集長。株式会社ライフ・テクノサービスで広報やデザインを担当。趣味でマイペースにZINEの編集も。SUPER EIGHTファンです。

Instagram ▶ https://www.instagram.com/hisohiso_press