「なぜ東京から田舎に?」友人の声より自分の心を信じて

生まれは東京の下町の深川というところ。戦争が激しくなってきたもんで、父親の在所の、今でいう四日市へ疎開したんですよ。でも、四日市の市街地もまた空襲で危ないというので、楠に越してきたんです。

その直後に四日市空襲が来て、その間に東南海地震もありました。小学校の1年生の時です。終戦が小学校2年生の頃でしたが、その後はどこも大変な暮らしです。食料は不足してますしね。

子どもの時分は海辺の方に家がありましたから、夏は海水浴に行ったりとか、鈴鹿川の支流に泳ぎに行ったりして遊んでました。普段はもう男の子も女の子も関係なしで、近所同士みんな10人ぐらい集まってお相撲したりそんなんでした。お寺とかお宮さんは子どもたちの遊び場でしたから、立法寺(りゅうほうじ)さんへ行って鐘つき堂の梁にぶら下がって遊んでましたよ。大人に見つかっても怒られませんでした。

高校卒業まで楠におって、昭和28年に東京へ。私は嫁ぐまでは東京でお勤めしてました。農協関係の全販連(全国販売農業協同組合連合会)に所属しておりまして、銀座近くの有楽町に通っておったわけですよ。そこで結婚の話が出て、親戚の勧めもあって亀山の製茶をしているとこへ、どうしても行ってほしいって言われてね。

周囲の人からは「なんで都会から田舎へ行くんや」って言われましたけど、「まあまあ、どんなとこか見てこなくちゃわからないわ」って言って、私1人で嫁ぎ先の方へ行ってみたんです。

そしたらまぁ、鈴鹿山脈の山の中ですもんで、川もあってね。それまで東京の雑然としたところを見ておりましたので、山村の穏やかな雰囲気を見て、こういう静かなところの暮らしもいいかなと思って。それで亀山に行くことにするって決めたわけですけど。

昭和34年に結婚しまして、22歳にならないうちに東京から亀山へ来ました。その頃は鈴鹿郡の野登村(ののぼりむら)っていうとこでしたけど、結婚する直前ぐらいに亀山市に編入されて、亀山市安坂山町(あさかやまちょう)っていうところになったわけですね。

亀山へ嫁いだ昭和34年の9月に、伊勢湾台風がありました。亀山は別に水の心配もありませんでしたし、「強い風だなぁ」と2階の窓から眺めておったような状態で、災害に遭わずに済みました。けど、〈台風の目〉というのを見ました。夜の9時頃、東の方の窓から見たらね、太陽が昇ってくるみたいに丸くて赤いのが屋根の上から上がってきた。「夜なのになんでお日様が上がるのかな?」「夜に不思議だな」って言うとったんですけど、後で聞いたらそれが台風の目だったということらしいです。本当にね、日の出と一緒。夜と昼と、なんか逆転したような感じで見てましたね。

指定の畑から採れる茶葉のみを使用した「楽風園」オリジナルブレンド

鈴鹿市白子(しろこ)町の家に移動してきたのは、昭和36年です。うちの製茶業の事業がちょっと失敗して、「何をするかなぁ」って考えておったんですけど、お茶は昔から手についたものだから、お茶屋をしてみようかなって39年から始めました。当時はまだこんなお店はちゃんとしてなくって、それこそ物置小屋みたいなところで始めたんですけどね。

どこの畑でどういうお茶が採れるとか、水質がどうだとかそういうことがみんなわかってますもんで、こちらへ来ても、良い場所のお茶だけを扱おうということにして。お茶ってね、すぐ隣にある畑同士でも味や香りがぜんぜん違うんですよ。だから好きな場所のとこだけを抜粋して、そして製造元から直接仕入れるようにして。

いろいろなお茶があるわけですけど、香りを嗅いだり、形を見たり、そしてあとはお湯に出して水色(すいしょく:淹れた後のお茶の色)がどうだ、開いてくる形がどうだ、味がどうだとかというのを選別しながら、このお茶がどの程度のものかということを仕分けていくわけです。

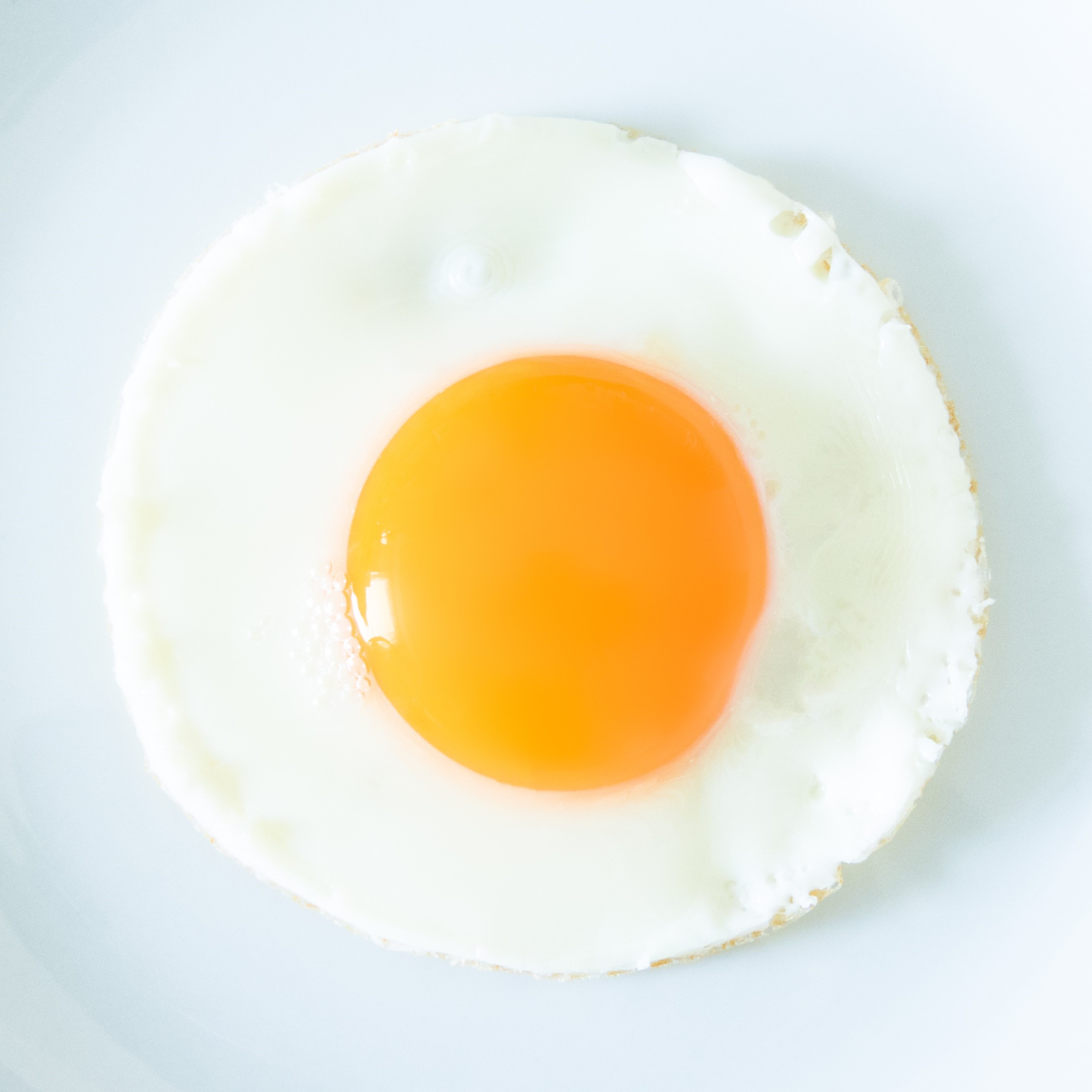

このごろは、緑っていうか青っぽいお茶を皆さん好みますけど、本来のお煎茶の水色はそんな青っぽいものじゃなくて。直接日光に当たって育ってきたお茶は、もうちょっと褐色っていうかな、ちょっと青みがかった茶色が本当の煎茶の色なんですね。お抹茶みたいに真っ青に出てくるのではないわけです。

お客さんに言わせると、「この味は他では買えない」って。それは買えないですよ、特定の畑の茶葉から作っているお茶ですからね。だからどこに行っても、ここと一緒のものはないはずです。

自然の中で楽しむ、堅苦しくない茶道

私はお抹茶のことは多少は知ってましたけど、もともと「煎茶道(せんちゃどう)」があるということは知らなかった。東京でおばの家にいた時に、煎茶の先生が出張してきておばが習ってたわけ。それをチラッと見て、「こんな可愛らしいお茶碗で淹れるお茶があったのか」って、初めて気が付いて。

「私もこれやりたい」って言ったら、その時はおばが「お前はお抹茶をやってるんだから、お抹茶(抹茶道)を先に勉強してからにしなさい」って、教えてもらえなかった。こちらに来たら、近くに煎茶の先生がいらっしゃるっていうので、お抹茶をもう途中でほかして(捨てて)、さっそく飛び込みました。

どっちかというと、煎茶道の方が自然に溶け込んだお茶っていうか。野っ原に出て、自然を楽しみながらお茶を楽しむのが主体でしたので、惹かれました。

津の方でも毎年、偕楽公園で野点(のだて)※のお茶会をしとったんですよ。他の流派の先生も合同で寄ってね。「お煎茶は、自然と融和しながら楽しむもの」というのが初代家元のお考えでしたから、野点はよくやりましたね。

※野点(のだて)…野外でお茶を点てること

野点では、やっぱり席作りに1番気を遣います。山の平地のところで席を取るんですが、目に見える自然の景色だけではなくて、自然の中で採れる野草などを主体にしてお席を飾ったりして、お客様に楽しんでいただきます。いなべの方でお茶会をした時は、お弟子さんが山で採ってきてくださったサンキライの実を飾ったりもするんですね。

煎茶道も抹茶道も、お茶を淹れるだけじゃなくて、部屋の設えの仕方から人と接する時の作法だとかいろんなことが含まれてきます。そんなものもお弟子さんたちには分かっていただけるように指導していました。

このごろは、お茶を淹れるのにも「お急須って何?」っていうぐらいの時代になってしまってますけどね、皆さんがお茶にもっと関心を持ってもらえるといいんじゃないかな、と思います。

totutotu副編集長。株式会社ライフ・テクノサービスで広報やデザインを担当。趣味でマイペースにZINEの編集も。SUPER EIGHTファンです。

Instagram ▶ https://www.instagram.com/hisohiso_press